L’exposition Twenty years for freedom (Vingt ans pour la liberté), organisée par la Fondation Samir Kassir (SKeyes) jusqu’au 6 septembre à la galerie Art on 56th à Gemmayzé, à Beyrouth, confronte le visiteur à la fois à la réalité brute, au long combat pour la vérité et la liberté, et aux causes politiques et humaines suspendues dans les couloirs des tribunaux, des ministères, ou dans la mémoire collective des Libanais.

Cet accrochage dense retrace l’itinéraire d’un pays et d’un peuple en lutte pour bâtir une patrie, à travers les regards de huit photographes issus de générations, d’écoles et de cultures différentes : Jamal Saïdi, notre confrère à L’Orient-Le Jour Mohammad Yassine, Rabih Yassine, Marwan Tahtah, Hussein Baydoun, Tamara Saadé, Hassan Shaaban et Carmen Yahchouchi.

Instants décisifs et inoubliables

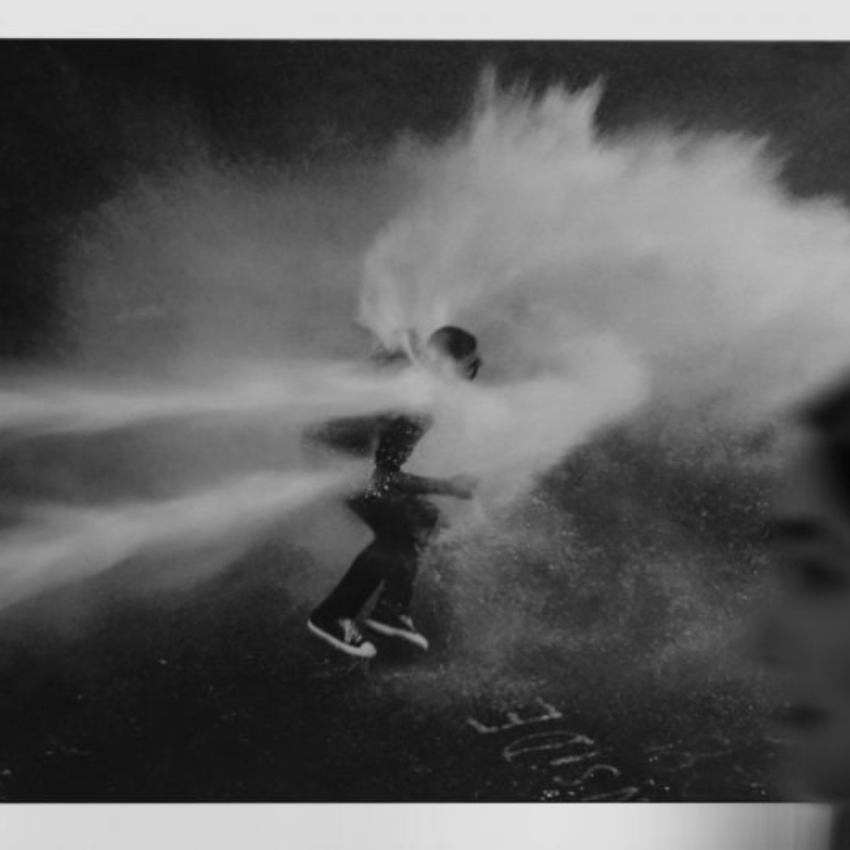

Les clichés exposés fixent des moments cruciaux, souvent terrifiants, parfois porteurs d’espoir : manifestations, sit-in, élans citoyens pour la construction de l’État et de ses institutions. Tous renvoient à ces instants où l’âme humaine, meurtrie, a affronté traumatismes, peurs et face-à-face avec la mort.

Puissantes et engagées, ces images dénoncent le silence, la répression, la corruption, l’effondrement économique, la politisation de la justice et l’impunité. Certaines, monumentales, prennent la dimension d’un pays et de ses blessures. D’autres, de petite taille, traduisent la place dérisoire accordée par l’État et des partis défaillants à leurs citoyens. Elles embrassent un champ immense : les assassinats politiques (Samir Kassir, Lokman Slim et d’autres), les disparus de la guerre civile, l’explosion du port de Beyrouth, les soulèvements contre l’effondrement économique et le pillage des fonds publics, les camps palestiniens marginalisés, les régions négligées (Akkar, Sud, Békaa), le combat des femmes pour transmettre leur nationalité et garder leurs enfants, la crise des déchets, ou encore les crimes environnementaux aggravés par l’usage du phosphore blanc lors de la guerre israélienne récente — sans qu’aucune action n’ait été intentée par l’État libanais devant le Conseil de sécurité de l'ONU ou les instances internationales.

Blessures inscrites dans la chair et l’inconscient

Les thèmes varient, la lumière et l’obscurité alternent, à l’image des contradictions du Liban, de ses dirigeants et de sa société. Les blessures mises en avant ne sont pas seulement physiques ; celles des plus de 200 tués de l’explosion du port, des yeux crevés lors des manifestations de 2019, des maladies engendrées par la crise des déchets, des disparus de la guerre ou des civils brûlés au phosphore blanc. Elles sont aussi psychiques et collectives.

Ces photographies forcent nos regards à ne pas oublier les bourreaux. Elles rappellent que le combat ne s’achève pas avec l’assassinat d’un innocent, d’un militant ou d’un journaliste. Elles racontent des histoires brutales mais d’une grande dignité, empreintes de liberté et de courage. Devant elles, on a l’impression de voir défiler, comme dans un documentaire, sa propre vie et celle de ses concitoyens : une existence faite de chutes, de blessures, de résilience et de refus obstiné de l’injustice.

« La photo comme preuve et comme mémoire »

« Le combat pour la liberté au Liban a pris de multiples formes », rappelle Ayman Mhanna, directeur de la Fondation Samir Kassir. « Les foules de 2005 réclamant la souveraineté et le retrait de l’armée syrienne, les veillées aux chandelles pour les victimes d’assassinats, les marches pour l’égalité des femmes, la reconstruction après les guerres et l’explosion du port… L’image a toujours accompagné ces luttes, apportant la preuve quand le mensonge dominait. »

Pour la fondation, ce projet s’inscrit dans la continuité d’un engagement : défendre la liberté, protéger l’espace où la vérité peut être dite sans peur et préserver la mémoire comme outil de résistance.

L’exposition, organisée dans le cadre du Festival du printemps de Beyrouth et marquant les vingt ans de l’assassinat de Samir Kassir, s’inscrit également dans les nombreuses initiatives de la fondation pour protéger les journalistes, documenter les violations et élargir l’espace des libertés. Avec le soutien du ministère suédois des Affaires étrangères, elle met en avant la plateforme numérique « Souura », récemment lancée pour promouvoir les photographes de presse libanais et diffuser leurs œuvres auprès d’un public international.

« La photo, acte politique »

Pour le photographe de L'Orient-Le Jour Mohammad Yassine, l’image dépasse largement la simple fonction de miroir du réel. Elle l’affronte, le dévoile, le combat ou le grave dans la mémoire collective. « Parfois, explique-t-il, une photo a plus de force qu’un long article : elle frappe le spectateur au cœur, sans avoir besoin de mots. Elle se dresse face au mensonge, à l’occultation ou à la manipulation, et affirme avec clarté : voilà la réalité. »

Selon lui, une fraction de seconde suffit pour que l’appareil capture l’essentiel : « Une image peut dénoncer une injustice, transmettre une douleur, témoigner d’un combat ou immortaliser un instant rare. »

Pour Jamal Saïdi, photographe à Reuters durant plusieurs décennies, « participer à cette exposition est un acte de fidélité à la mémoire de Samir Kassir et une expression de la réalité que nous continuons de subir ». Ses clichés, pris il y a plus de vingt ans, résonnent encore aujourd’hui, preuve que la crise demeure. « La photo, dit-il, n’est pas seulement un reflet du moment, c’est un témoignage pour l’histoire. Elle bouleverse l’opinion publique et ouvre la voie à des générations capables d’imaginer des solutions réelles. »

De son côté, le commissaire de l’exposition, Arthur Sarradin, photographe et correspondant pour plusieurs médias français, insiste sur la portée documentaire et politique des images : « Elles ne sont pas plastiques ni esthétisantes. La photo de presse, dans sa simplicité, est un acte politique. Elle a une identité, une charge de vérité, une force virale. Elle devient icône et mémoire collective, dans un pays où la mémoire est toujours contestée. »

Une profession fragilisée

Les photographes libanais, en quête de vérité, risquent leur vie dans un contexte économique désastreux, souvent sans protection ni reconnaissance. Beaucoup ont été blessés, arrêtés, voire tués — comme Issam Abdallah, Farah Omar et Rabih Maamari en 2024. Nombre d’entre eux, tels Marwan Tahtah ou Jamal Saïdi, ont dû quitter la profession ou émigrer.

Entre précarité, salaires dérisoires, concurrence internationale et banalisation des images amateurs ou générées par intelligence artificielle, le photojournalisme libanais se bat pour survivre. Mais l’exposition Vingt ans pour la liberté rappelle qu’au-delà des difficultés, la photographie demeure une arme de vérité, de mémoire et de résistance.